化管法

日本における「化管法」について、以下にまとめる。(2024年2月時点の情報)

- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律=化学物質排出把握管理促進法=化管法と呼ぶ。

- 化管法の目的:「PRTR制度」と「SDS制度」を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止すること。

-

化管法の経緯:1992年に開催された地球サミットの中で、「アジェンダ21」 や「リオ宣言」 が採択され、PRTRの位置づけやその背景となる考え方などが示され、重要性が国際的に認められた。

その後OECDによるPRTRの普及に向けての積極的な取り組みがあり、日本では化管法が1999年7月13日に公布された。 -

要求される責務:PRTR制度では、事業者が、対象となる化学物質の排出量・移動量を国に届出する義務がある。

PRTR制度の情報伝達を円滑にするため、SDS制度では、指定化学物質を一定量以上含有する場合にSDSを発行する義務がある。 - 対象:人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む) があり、環境中に継続して広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、第一種指定化学物質・第二種指定化学物質が定義されている。

- 化管法における「指定化学物質」の分類

| 第一種指定化学物質 | 人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に継続して広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質。 | PRTR制度・SDS制度の対象 |

|---|---|---|

| 特定第一種指定化学物質 | 第一種指定化学物質の中で、発がん性の懸念が高い物質など。 | |

| 第二種指定化学物質 | 人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に将来的に広く存在する可能性があると認められる物質。 | SDS制度の対象 |

参考情報

化管法 PRTR制度

- PRTR ( = Pollutant Release and Transfer Register)制度

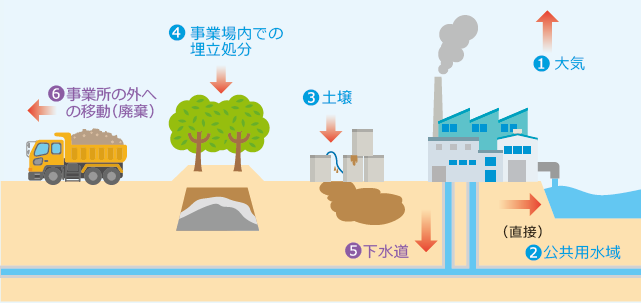

- PRTR制度とは?:化学物質排出移動量届出制度のこと。人の健康や生態系に有害な恐れのある化学物質について、事業所から環境(大気・水・土壌)への排出量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握して国に届出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度。

- PRTR制度の仕組み:大きく3つに分かれる。

(1) 事業者による化学物質の排出量等の把握と届出

- 対象事業者は、年に一度、前年度の事業者ごとの対象化学物質の排出量及び移動量を届け出ることが義務付けられている。

-

排出とは?

①大気への排出…排気口・煙突からの排出、塗料に含まれる成分の揮発等も排出と考える。

②公共用水域への排出…河川や湖沼、海等への排出。

③土壌への排出…タンクやパイプから土壌への漏洩も含む。

④埋立処分…事業所で生じた対象化学物質を含む廃棄物を事業所内の埋立地に埋め立てる場合。 -

移動とは?

⑤公共下水道への移動。

⑥事業所の外への移動…産業廃棄物処理業者に廃棄物の処理を委託する場合等。

図出典:「PRTRデータを読み解くための市民ガイドブック」 (環境省)

-

PRTR制度の対象

PRTR制度において、排出量及び移動量の把握・届出の対象を以下に示す。

| 対象化学物質 | 第一種指定化学物質 | 特定第一種指定化学物質 |

|---|---|---|

| 対象製品 | 第一種指定化学物質の含有量1wt%以上 | 特定第一種指定化学物質の含有量0.1wt%以上 |

| 製品例:化学薬品、染料、塗料、溶剤等 | ||

| 対象外製品 | 金属板や管等のような固形物(粉状や粒状のものを除く)、乾電池等密封された状態で使用する製品、一般消費者向けの製品(家庭用洗剤、殺虫剤等)、再生資源 | |

対象化学物質リスト等、詳細は「PRTR制度 対象化学物質」 (経済産業省HP)を参照のこと。

-

対象事業者:以下の①②③全てを満たす事業者

① PRTR対象業種:金属工業、電気業、原油及び天然ガス鉱業など24業種

② 従業員数:常時使用する従業員の数が21人以上の事業者

③ 年間取扱量等:いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上(特定第一種指定化学物質は0.5t以上)の事業所を有する事業者、または他法令で定める特定の施設(特別要件施設)を設置している事業者対象化学物質リスト等、詳細は「PRTR制度 対象事業者」 (経済産業省HP)を参照のこと。 -

算出方法

以下に示す5つの算出方法のいずれかを使って求める。- 物質収支を用いる方法

- 実測値を用いる方法

- 排出係数を用いる方法

- 蒸気圧、溶解度等の物性値を用いる方法

- その他、的確に排出量を算出できると認められる方法

詳細は「排出量等の算出方法」(算出マニュアルの情報もあり) (経済産業省HP) 、または電機・電子業界の方向け「電機・電子業界におけるPRTRガイドライン改訂第3版」(JEMA刊行物/調査報告書関連ページ) を参照のこと。

-

届出方法

電子届出、磁気ディスク、書面による届出。

詳細は「届出方法」(経済産業省HP) 、電子届出は「PRTR制度 電子情報処理組織を使用した届出」(NITE HP) を参照のこと。

(2) 国における届出事項の受理・集計・公表

- 国は、届出された情報を物質ごとに、業種別、地域別に集計・公表し、事業所管大臣及び都道府県に通知する。

-

毎年2~3⽉に、集計データを公表している。

集計結果は「集計結果の公表」(経済産業省HP)より確認が可能。

(3) データの開示と利用

-

国は国民からの請求があった場合、個別事業所の届出データを開示する。

データ開示により、化学物質の排出、管理状況に関する国民の理解の増進を図る。

PRTR個別事業所データは経済産業省HP上でも公表しているが、個別に開示請求をする場合はこちらから手続きを行う (経済産業省HP) - 国はPRTRの集計結果等を踏まえて環境モニタリング調査及び人の健康等への影響に関する調査を実施する。

参考情報

化管法 SDS制度

- SDS ( = Safety Data Sheet) 制度

-

SDS制度とは:化管法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」(以下、「化学品」) を他の事業者に譲渡又は提供する際に、SDSにより、化学品の特性及び取扱いに 関する情報提供を義務づける制度。

ラベル表示は努力義務。 -

SDS制度の経緯:2003年に、化学品の分類及び表示に関する世界調和システムGHS ( = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)が化学品の分類・表示方法の国際標準として国際連合会議で採択された。

2012年6月から日本でも、化管法に基づく情報伝達を行う際にはGHSに基づくJISに適合する化管法SDSの提供を義務づけている。

<GHSの詳細> - SDS制度が関わる国内法:化管法のほか「労働安全衛生法」「毒物及び劇物取締法」でも義務づけられている。

-

SDS制度の対象

SDS制度の対象を以下に示す。PRTR制度対象の「第一種指定化学物質」・「特定第一種化学物質」に加えて「第二種指定化学物質」も対象になる。

| 対象化学物質 | 第一種指定化学物質 | 第二種指定化学物質 | 特定第一種指定化学物質 |

|---|---|---|---|

| 対象製品 | 第一種・第二種指定化学物質の含有量 1wt%以上 | 特定第一種指定化学物質の含有量 0.1wt%以上 | |

| 製品例:化学薬品、染料、塗料、溶剤等 | |||

| 対象外製品 | 金属板や管等のような固形物(粉状や粒状のものを除く)、乾電池等密封された状態で使用する製品、一般消費者向けの製品(家庭用洗剤、殺虫剤等)、再生資源 | ||

対象化学物質リスト等、詳細は 「SDS制度 対象化学物質」 (経済産業省HP) を参照のこと。

- 対象事業者:PRTR制度とは異なり、全ての業種が対象。従業員数や事業所規模、年間取扱量に関わらず対象。

-

化学品の分類方法:日本産業規格 JIS Z 7252 「GHSに基づく化学品の分類方法」に従うことが規定されている。

分類に関するガイダンスは「事業者向けGHS分類ガイダンス」(経済産業省HP) を参照のこと。 -

SDS、ラベル作成方法:JIS Z 7253「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」に従うことが規定されている。

作成方法に関する情報は「化管法SDS・ラベルの作成方法」(経済産業省HP) を参照のこと。 -

SDSの提供方法:文書、磁気ディスクの交付、メールでの送信、インターネットを利用した情報の提供等。

JIS Z7253に従うことが規定されている。提供方法に関する情報は「化管法SDSの提供方法」(経済産業省HP) 、「SDSの提供方法」(NITE HP) を参照のこと。

参考情報

参考HPまとめ

- 化管法関連サイト

- 化管法に該当する化学物質のデータベース